Der Begriff „Ressource“ im Sinne von Francois Jullien

„Ressource“ wird in diesem Blog bewusst als Begriff genutzt. Inspiration dafür ist das Essay des französischen Philosophen, Hellinisten und Sinologen Francois Jullien „Es gibt keine kulturelle Identität“1. Dieses Essay ist vor allem ein Beitrag zur Diskussion zu Beschreibungen von Kulturen in Europa. „Kulturelle Identität“ betont nach Jullien die Unterschiede zwischen regionalen Kulturen statt das Gemeinsame. Und da Kultur sich ständig verändert, folgt aus seinem Standpunkt stattdessen über „Kulturelle Ressourcen“ zu diskutieren. Kurz zusammengefasst ließe sich diese Perspektive auf die Diskussion wie folgt zusammenfassen: Werden die eigenen Ressourcen und die anderer betrachtet, die das Leben bestimmen, beispielsweise die Beziehung zu den Nachbarn oder zur alltäglichen Aufgaben, lässt sich feststellen, dass diese sich im gleichen Raum befinden, sich aber durch den Abstand zu den jeweiligen Ressourcen unterscheiden. Vergleichen lässt sich das mit dem Abstand von Fotograf*innen zu ihrem Objekt. Die persönliche Verbindung zu diesem, und damit die Perspektive darauf, ist für die Qualität des geschaffenen Bildes entscheidend. Das unterscheidet die meisten zufälligen Schnappschüsse von durch intensive Vorbereitungen geschaffene Bilder.

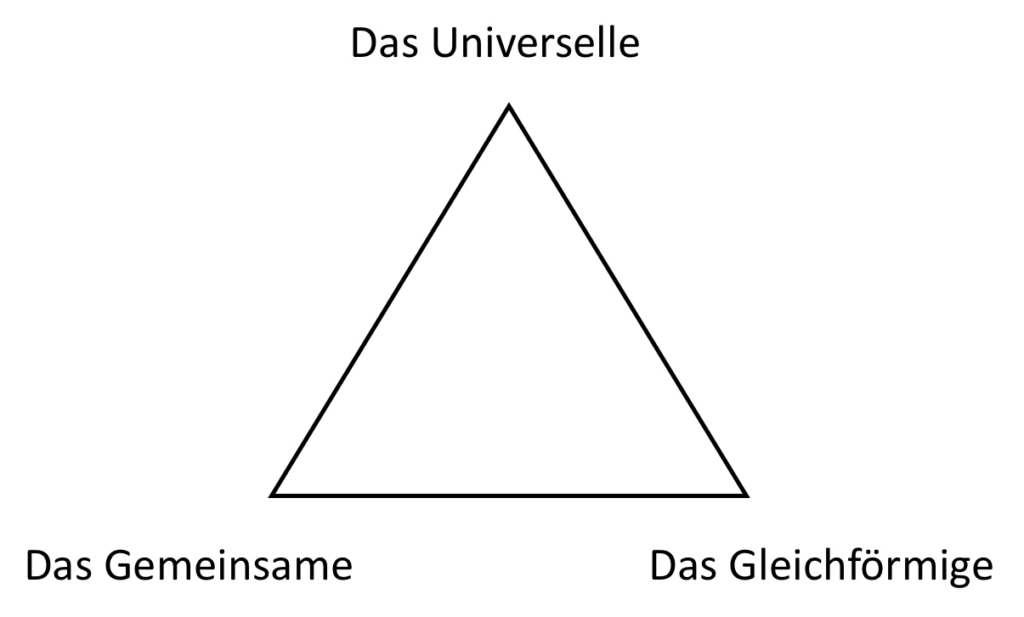

Jullien leitet seine Argumentation aus der Betrachtung von drei Begriffen ab, deren Beziehung er als in einem Dreieck rivalisierend beschreibt: Das Universelle, das Gleichförmige und das Gemeinsame.

„Das Universelle“ beschreibt er mit der Bedeutung, die wissenschaftliche Erkenntnisse für das alltägliche Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften haben. Die Art und Weise wie diese gewonnen und argumentiert werden, lässt sich nach Jullien bis in die Antike verfolgen. Die Geschichte der Philosophie schreibt dieses ursprünglich Sokrates und im Weiteren Aristoteles zu. Deren Erkenntnisse kommen zu dem Schluss, dass Phänomene so sind, wie sie vom Menschen wahrgenommen werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse basierend auf dem Verständnis, dass alles wahrgenommene ein existentielles Sein hat, geben allgemein vor, wie Phänomene aus europäischer Perspektive unterschieden und interpretiert werden können. Damit will Jullien ihre Gültigkeit nicht in Frage stellen sondern auf den Umgang mit den Erkenntnissen hinweisen, die die Einzigartigkeit und damit die Differenzen von Erkanntem betont. Die faszinierende Vielfalt die damit unterschieden werden kann, ist damit zur Herausforderung für den Zusammenhalt von europäischen Gesellschaften geworden, wo es einerseits gilt Einzigartigkeit zu fördern und gleichzeitig Regeln für alle zu bestimmen.

„Das Gleichförmige“ beschreibt Jullien als die Lösung die dafür gewählt wurde. Dieses widerspricht der von der Wissenschaft entdeckten Vielfalt aber grundsätzlich, da zum Zweck der Verwaltung und der Bürokratie einheitliche Standards entwickelt werden, die der Individualität der Phänomene nicht gerecht werden. Die Regelungen haben einen Einfluss auf das alltägliche Verständnis und haben zur Folge, dass das Gleichförmige mit dem Universellen verwechselt wird und zu dem für Verwirrung durch die Beschäftigung mit Unterschieden sorgt. Schließlich gilt es dem Gleichförmigen zu entsprechen, um innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen mitwirken zu können. Die Verwaltung von Schulen ist hierfür wohl ein klassisches Beispiel: Wissenschaftliche Erkenntnisse wie Bildung für eine Gesellschaft von Nutzen wäre, steht eine Verwaltung gegenüber, die u.a. durch Noten ein einheitliches Maß für Schulabschlüsse schafft und damit Menschen nach vorgegebenen Kategorien bewertet. Dafür, dass schlechte Noten keinen Rückschluss auf die Wirksamkeit der dahinter stehenden Persönlichkeit zulassen, gibt es seit dem Bestehen eines Schulwesen, also seit über hundert Jahren ausreichend Beispiele. Albert Einstein kann wohl zu dem prominenten Vertreterinnen dafür gezählt werden. Für viele Schülerinnen ist es trotzdem erstrebenswert gut Noten als Rückmeldung ihrer persönlichen Leistung zu kriegen. Dafür sind sie bereit vorgegebene Lernstoffe zu verstehen, um die nächste gute Note in einer Prüfung zu erhalten, unabhängig davon, ob sie diesen Lerninhalte jemals wieder nutzen können. Durch diese Uniformität geht Jullien folgend der Blick für das Universelle verloren.

„Das Gemeinsame“, wie Jullien es ausführlich argumentiert, wird sehr schön von Dominik Erhard, leitender online Redakteur des „Philosophie Magazins“ wieder gegeben und in Kontext des Universellen und des Gleichförmigen gesetzt, das er genauso wie stellenweise Jullien als „Das Uniforme“ bezeichnet, weswegen ich ihn sehr gerne hier zitiere:

„Nach Jullien haben wir zu oft das Uniforme (d. h. das Ähnliche) mit dem Universellen verwechselt und er argumentiert, dass es nur möglich ist, ein echtes „Gemeinsames“ zu erzeugen, wenn wir uns mit den Abweichungen beschäftigen, d. h. mit dem, was uns von anderen trennt. Für ihn entsteht das Gemeinsame also aus einem spannungsreichen „Zwischen“ (zwischen den Kulturen, zwischen den Unterschieden), das nicht zu einer Assimilation durch Gleichheit führt, die die Kulturen erstarren lässt und die Identitäten abschottet, sondern zu einer produktiven, immer dynamischen und immer erforschenden Forderung führt.“2

Statt Individualität am Universellen zu messen, soll die Spannung zum Abstand zu den gemeinsamen Abweichungen im „Zwischen“ erkundet werden. Damit, so Jullien, wird das europäische Konzept des Seins aus der Antike in Frage gestellt, da das Zwischen kein objektives Sein hat und somit allein auf der subjektiven Wahrnehmung des Individuums beruht (s. Beitrag). Dabei geht es ihnm nicht darum die Berechtigung dieses erfolgreichen Konzepts abzuerkennen, es geht darum daneben auch andere zu nutzen. Als konkretes Beispiel nennt er die chinesische Kultur, in deren Sprache es kein Wort für „sein“ gibt, wie es im europäischen Kontext genutzt wird, was auch zu anderen Perspektiven auf die Phänomene dieser Welt führt. Diese subjektiv empfundenen Abweichungen im Zwischen beschreibt er als Ressource. Auf diese Idee von subjektiv empfundenen Abständen zu Ressourcen möchte ich mich beziehen, wenn im Weiteren von Ressourcen die Rede ist, da meiner Meinung nach diese Abstände für Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle spielen.

Das erscheint mir zusätzlich interessant, da der Begriff „Ressource“ nicht nur in europäischen Kulturen sehr stark ökonomisch geprägt ist und damit im Verständnis gerne darauf beschränkt wird. Ein größerer Ressourcenbegriff verdeutlicht aber, wovon sich das menschliche Bewusstsein von der eigenen Person nährt. Der Abstand zu Pierre Bourdieus Unterscheidungen der ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitalarten ist hier ein geringer und Gemeinsamkeiten sind gut zu erkennen. Interessant ist dabei sicherlich, welche Spannungen sich zwischen Julliens Ressourcenbegriff und Bourdieus Erweiterung des Kapitalbegriffs diskutieren lassen. Das ist aber nicht die Aufgabe dieses Blogs.

- Julien, Francois (2019): Es gibt keine kulturelle Identität, 5. Auflage, Suhrkamp Verlag: Berlin ↩︎

- Erhard, Dominik (2023): Francois Jullien. In: Philosophie Magazin: https://www.philomag.de/philosophen/francois-jullien-0 [Zugriff: 10.9.2023] ↩︎